1.コロナ対策

佐竹質問

佐竹質問市では、症状が軽く、重症化リスクが低い方に抗原検査キットを配布し、医療機関を受診する前に自己検査ができるよう、「抗原検査キット」の無料配布を8月8日から始めていただきました。

医療のひっ迫を回避するとともに、診療が必要な市民への診療・治療等の提供、自主療養を行う方へのフォローアップを行い、誰もが安心、安全に療養できる体制を構築しようとするものです。

陽性となった場合の対応につきましても、本来は医療機関の受診が必要ですが、自主療養登録センターに登録することで、医療機関を受診することなく自ら療養を始めることができる、自主療養の制度もホームページなどで案内いただいています。

もともと、兵庫県の案内で行われていた本事業ですが、第7波による感染拡大により、市での対応強化を行っていただきました。

抗原検査キットの配布については、申請をした翌日にキットが届いて有り難かった、という市民の方からのお声もいただいております。

自宅療養についても、期間中の食料の支援を引き続き施策として続けていただいており、活用した旨のご連絡もお伺いしておりますが、現時点で、県との連携・市独自で行っている施策についての現状をお伺いいたします。また、減少傾向とはいえ、まだまだ感染者数が多い中、今後の対応は、市でどのようにお考えになられていますでしょうか。

当局回答

当局回答抗原検査キットの無料配布事業は、コロナ関連者の増加にかかる発熱外来の負担軽減のため、陽性か否かの判断をしていただけるキットを受診に代えて配布するもので、令和3年8月5日より兵庫県が開始したものです。

兵庫県からは郵送対応により、申し込みから発送まで2~3日かかるため、市町への対応を検討するよう依頼があり、本市でも24時間申し込み可能で、当日14時までに受付けた方には当日中に配送しています。配送状況としては9月14日時点で5131個を発送いたしました。

物資支援事業では、療養期間10日間のうち、県実施の5日分の支援を除く、残り5日の支援を行なっており、令和3年9月から事業を開始し、5245名の方へ支援をさせていただきました。

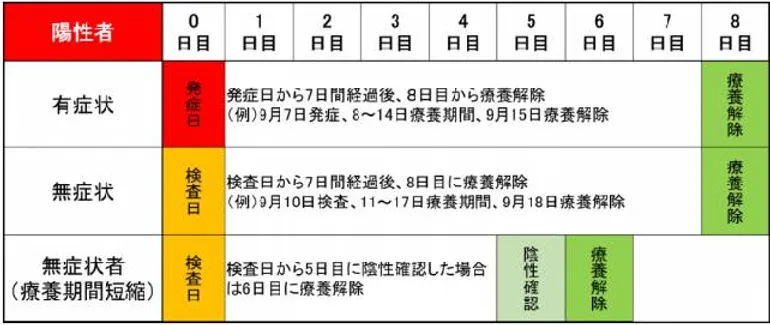

今後は、陽性者の療養期間の指定が短縮見直しされたことにより、事業の在り方も検討していくところです。

佐竹要望

佐竹要望今後は縮小傾向となる予定ではございますが、引き続き、県の動向を踏まえながら、市で出来得る感染症対策について、迅速な対応をいただきますようにお願い申し上げます。

2.高年者福祉

(1)出先でも安心できる体制作り、緊急情報安心キットについて

佐竹質問

佐竹質問厚生労働省の厚生白書によりますと、40歳以上の男女が老後に不安と感じることの第一位は健康上の問題、第二位は経済的な問題、そして70代になると生きがいの問題を不安と感じられる方が増える傾向が出ており、長寿医療体制構築に伴う、働き方や生きがいの作り方、そのライフスタイルに合わせた安心作りが、ひとつの課題といえると思います。

県でも、充実した医療福祉サービスの向上や学び直しの広がりも重点に考えられる、長寿時代の生き方・働き方を考えており、更に市という行政においては、それに伴う安心の作り方を進化させる必要があると考えます。

2013年から配布されている救急情報安心キット、かかりつけ医や持病などの医療情報や緊急連絡先など記入した用紙を専用の容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管、救急隊などがその情報を活用し、迅速な救命活動を行なえるようにするものです。今は定年退職の年齢が延び、人生100年時代の自由な働き方をお考えになる方も多くおられます。

つい先日も、還暦を迎えられ、副業として定年までの5年の期間を副業として、居酒屋経営を始めてその後に専業としての開業をお考えの方が相談にいらしてくださりました。

多様化する働き方・生き方に合わせまして、家にいない場合の緊急時の想定も必要な時代と考えますが、緊急情報安心キット、家での保管用にあわせて、名刺サイズの持ち歩きの推奨について検討すべきと思いますが、当局の見解はいかがでしょうか。

当局回答

当局回答市バス特別無料乗車証と同様のサイズであると認識していますが、年間300件ほどの紛失による再発行の申請もあり、緊急情報のような詳細な個人情報の記載の持ち歩きはリスクも高いため、他自治体の事例など、幅広く情報収集を行ないながら研究して参ります。

佐竹要望

佐竹要望2段階の情報提供を考え、バス無料乗車券の裏側に情報の置き場所、財布や定期入れなどを明示いただき、その先に持ち歩きサイズの情報提供できるようにするなど、個人情報保護の観点を配慮しながら検討を進めていただけたらと思います。

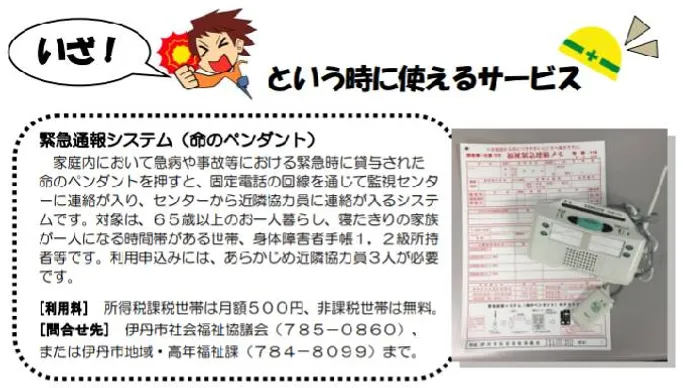

健康寿命の延伸により元気な高齢者の方が増えるのは喜ばしいことでありますが、外出先における危険も考えられるため、いざというときの安心を作れるように検討を進めて頂けましたら幸いです。

(2)まちなかミマモルメの近隣市との連携

佐竹質問

佐竹質問その活用には認知症のご年配の方の見守りもひとつ提示されており、定評がありますが、一方で、こどもよりも行動範囲が広い分、市内にいる間は追跡が可能ですが、市外に出られてしまうとどうにも居場所の特定ができないという指摘もございます。

そこで、将来的に近隣市との連携を考えていけたら、その需要と活用の幅の拡充に繋がると考えているのですが、当局の見解をお聞かせいただけますでしょうか。

当局回答

当局回答一方で、他自治体からの視察や棟合わせをいただくことも多く、加古川市や大阪府大東市、京都府長岡京市、埼玉県戸田市など、まちなかミマモルメを導入する自治体は増えており、近隣自治体への波及も期待しています。

今後も積極的にPRを行って参ります。

佐竹要望

佐竹要望多くの自治体からの視察や問い合わせをいただいているとのことで、今後、近隣市が導入へと踏み切る時には連携推進を頂き、本市市民に限らず、包括的に安全が広がる地域づくりを、その発信拠点としての役割を、是非伊丹市が担っていただき、安全安心のまちづくりを広く手掛けていただきたいと願います。

3.商業振興とまちづくり活動支援

(1)創業支援事業の予算だてと支援件数増について

佐竹質問

佐竹質問県でも、地域の課題に応える仕事が生み出され地域の中で価値が循環する社会を、新しい挑戦が次々生まれる社会の形成を目指しています。そこで、本市の創業支援事業、また、まちづくり活動の支援についてをお伺いいたします。

創業支援事業について、今年度は8月上旬時点で残り4件となり、次年度の事業実施を待つ開業予定の方々もおられます。

ウィズコロナでありながら地域経済の創出に寄与する創業者支援のために、創業支援の件数増の検討ができればと思いますが、当局の見解はいかがでしょうか。

当局回答

当局回答また、平成20~27年度にかけて実施した商店街等活性化補助事業では、商店街における空き店舗活用に取組み、1年以上の空き店舗を使って出店くださる事業者に向けて3年間の賃料補助を行ない、32店舗の出店に繋げました。

今回の創業支援補助事業の件数見込みとして、15名を想定し、一件当たりの補助額上限を60万円として900万円の予算措置をしていましたが、7月から受付を開始し、8月時点で13件の受理、昨年度認定分を含めて予算額に既に達しており、その予算規模の見直しを、制度運用の実績を踏まえて検討して参ります。

佐竹要望

佐竹要望今年度の4月から8月で想定を上回る、15件ほどの申請があり、既に待ちの状況であることは創業者が多く喜ばしい反面、実際の創業支援活用まで至らない方もおられる可能性があることから、その拡充に向けては前向きな検討をいただきますように、お願い致します。

商工会議所主催の、11月開催の創業塾も、既に定員枠を超える17名の応募があったとお伺いしておりまして、アフターコロナに向けた経済活性の一助として、今後毎年の取組が確立できたらと思います。

当局回答

当局回答ただ、今年度11月の新庁舎開設の際には、伊丹大使ゆかりの品を展示するコーナーの設置を予定しており、より市民の皆様に伊丹大使を身近に感じて応援をしてもらえるよう努めて参ります。

(2)まちづくり支援のフロー作成

佐竹質問

佐竹質問イベント開催に向けた、メンバーの集め方や開催場所、後援や協賛申請など、市民活動団体等が相談しやすい体制作りが必要と考えます。

例えば、団体がイベントを開催する場所を借りる場合の申請、あるいは市の後援や協賛を取得する場合の手続きについて、各施設等を所管する部局の窓口での申請となりますが、こうした相談から各部局への連携を、一つのフローとして確立することで、相談した市民や団体にとってもメリットがあり、当局の中での横の繋がりもスムーズになると思いますが、当局の見解はいかがでしょうか。

当局回答

当局回答ただ、その内容や公益性・収益性の有無などに応じて、担当部署や実施手順も画一的ではないため、まちづくりプラザで各関係機関への橋渡しを行なうことにより、相談から事業実施までスムーズにつなげるよう、支援をしていきます。

標準的なスキーム図にまとめて、蓄積された情報を団体等の活動に有益に活用できるよう、その発信方法についても検討いたします。

佐竹要望

佐竹要望全作業段階の把握が叶い、自身で計画してスケジュール立案出来得る状態に持っていくことが大切であり、そのための方策として、各担当課に来られた時に、まちづくり課ですべての作業工程の把握ができると一律にご案内をいただくこともひとつですが、全部署で共有をできるフローを作成いただきまして、どの課に出向いた時にも同じように案内をいただける協力体制を確立していただくことが一番優しい対応ではないかと考えます。

それは市役所担当部局である、まちづくり課が主導をして連携の取り方を考案いただきますようにお願いいたします。

4.児童福祉・教育

(1)アフターコロナの子育て広場の活用について

佐竹質問

佐竹質問コロナ禍はその人数を調整するなどして、事業継続に努めて頂いておりました。

コロナを気にして外出が億劫となる方も増え、孤独な子育てが健在化した時期がこの3年続いていることもあり、コロナ明けに向けて、人と交流しながら育てられる環境の土台作りを、新たにここから始めていける施策をと考えています。

近隣市では、オンラインの赤ちゃんとママの交流会や、未就学児の児童とママの交流会から、オフラインでの会に繋げている市もあります。他県近隣市においては、誕生月のお祝い会を3部制にして設け、来訪のきっかけ作りに努めておられます。

新しい場所に出向く機会を市から、それも楽しく配慮したイベントとして提示いただくことで、活用する方々の拡充に繋がると考えます。アフターコロナの広場活用について、当局の見解を教えてくださいませ。

当局回答

当局回答オンライン活用についてはズームによる育児相談を行なっておりますが、電話に加えての一定の需要があり、アフターコロナにおいても継続をして参ります。

佐竹再質問

佐竹再質問育児相談と並行して、近隣市でも行われております、オンラインを活用した交流の場の提供なども需要があるものと思いますが、ご見解はいかがでしょうか。

(2)だんらん施策拡充に向けての展望

佐竹質問

佐竹質問第三日曜日は家庭の日、だんらんホリデーが伊丹市でできてから約20年。

家庭支援の意味合いがどこまで根付いたかは、図ることが難しく分かりませんが、第三日曜日に協賛店が安く利用できるとして活用されたり、無料の施設開放に出向かれるお話を周りでもよく耳にします。

お休みの方が多い日曜日だけでなく、忙しさを極める平日の真ん中にも、一日、家庭を考える日があれば、安定した仕事と家庭のバランスを維持しやすいのではないかと、思います。

市として、独自での施策だんらんホリデーに加えて、だんらんウィークディを作り、仕事と家庭の両立推進を目指す、共働き家庭が暮らしやすい伊丹市として若年層に向けた施策打ち出しをするのはいかがでしょうか。

待機児童ゼロに加えて、働きながら子育てを始める時の不安解消の一手になる施策をうたう行政は、若い世代にとって魅力的に映ると考えますが、当局の見解をお聞かせいただけますでしょうか。

当局回答

当局回答多くの協賛店に協力をいただき、その機会提供に努めています。更に、5月と10月を「家庭の日」強化月間と位置づけ、阪急伊丹駅とJR伊丹駅周辺で一か月間、のぼりや横断幕を設置し、周知啓発を行っています。

平日の家庭支援策、だんらんウィークデイの創設についても、外出に限らず、それぞれの家庭の状況に応じて、家族で向き合う時間、子どもとのコミュニケーションの時価を作れるよう、その大切さの啓発に取り組んでいきたいと考えます。

佐竹再質問

佐竹再質問 当局回答

当局回答今後も家族のだんらん、コミュニケーション支援に向けて事業を展開いたします。

佐竹再質問

佐竹再質問毎月発行の広報誌において、平日のだんらん作りについてなど他にも工夫を頂いていることがあれば教えていただけますでしょうか。

当局回答

当局回答毎月発行している啓発チラシでは、気軽に読みやすいコラム形式で、子どものほめ方や食習慣など、子育てに関する保護者の不安や悩みの解消に向けて様々な視点から、家庭教育につながるテーマを幅広く取り上げております。多忙な平日の家族団らんの大切さなどもコラム通じても啓発して参ります。

佐竹要望

佐竹要望イオン内の電光掲示板などでもイベントや施策取組のご案内が多く、その活用も今後の展開として考えていただきたいと思います。

家庭教育を市政で取り上げる理由として、自身の生活そのものが政治と結びつくキッカケの一つになると考えているからです。

虐待の問題はテレビの中のことに感じ、教育は生まれたての我が子とまだリンクしない、若年のご夫婦にも政治参画の機会を考えて頂けるよう、子育てが始まったその時から支援を重ねる市の姿を見せていけたらと思っております。